滋賀県 の日本の祭り(1~30行事/32行事)

祭りには様々な種類があり、なかでも滋賀県の「祇園祭」、大阪府の「天神祭」、東京都の「神田祭」が日本三大祭りと呼ばれています。また熱気あふれる神輿・装飾が美しい山車が鑑賞できる祭り、ほかと違う特徴的な盆踊りが楽しめる祭りなども存在。歴史ある祭りに参加すれば、日本の伝統文化に触れることができます。日本の祭りに関する本も多数販売され、祭りの由来などを知る機会も豊富です。こちらには、東京都で開催されている祭りをランキング形式で一覧にしました。各祭りの詳細ページには、基本情報を掲載しています。東京都の祭りを探すなら「旅探たびたん」の日本の祭り検索を活用しましょう!日本の祭り一覧は、①アクセス数、②動画、③写真、④口コミの多い順に掲載しています。

※施設までの距離は、直線距離から算出し表示しております。直線距離の確認・目安としてご活用ください。

実際の正確な道路距離・所要時間・経路については「施設までの徒歩経路」ボタンをクリックし、「Googleマップ」にてご確認をお願いします。

関西地方

- 滋賀県の日本の祭り

- 32行事

- ランキング順

-

-

ひこねの城まつり

所在地: 〒522-0000 滋賀県彦根市(会場)

- アクセス:

- 投稿ユーザーからの口コミ

- コロナの影響で、3年ぶりに開催されたひこねの城まつりに行ってきました。 市内の学校によるマーチングバンドの演奏では、近江高校、河瀬中学と河瀬高校が合同で、城東小学校、旭森小学校が確認できました。見ていない区間で、他の学校も参加されていたかもしれません。子供大名行列や井伊の赤鬼家臣団、鉄砲隊などが市内を練り歩くパレードが繰り広げられました。13時にスタートし、城東小学校〜京町通〜駅前通〜いろは松〜城内〜夢京橋〜銀座街〜登り町〜城東小学校という順路で、ほぼ予定時間で行われました。 毎年、スペシャルゲストが登場しますが、今年は彦根出身のメダリストの2人でした。陸上の桐生祥秀さんが井伊直政役で、水泳の大橋悠依さんがひこにゃんと練り歩くキャラクター区間で参加されました。「悠依ちゃん!」「桐生くん!」「おかえり〜」など地元ならではの声援がありました。 老若男女、地元から遠方の方が集まり、賑やかなひとときでした。晴天に恵まれて晴れやかなパレードを楽しめました。

-

長浜曳山まつり

所在地: 〒526-0053 滋賀県長浜市宮前町13-55(会場)

- アクセス:

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 4月になると、長浜がより一層盛り上がる曳山祭りです。 場所は長浜駅から徒歩3分の豊国神社周辺から大通寺の境内という広範囲にわたって祭りが開催されます。 長浜駅の伊吹山口(東口)を降り、駅前通りを少し進むと関西アーバン銀行のATMが前方に見えてきます。 その交差点を左折し、すぐの交差点を右折すると祭りの会場です。 曳山祭りといえば、子供歌舞伎がメインです。 祭り期間中の昼間は大通寺の境内で、山車を舞台に子どもが歌舞伎をします。 大人顔負けの演技力と気迫、美しさに圧倒されます。 屋外での公演なので、観覧は無料です。 曳山祭りのホームページや観光案内所で公演時間を知ることが出来ます。 混雑具合ですが、昼間の子供歌舞伎が行われる時間帯は非常に混雑します。 近隣の小・中学校では曳山祭りを見るために、授業は午前で終了するのでより混雑します。 歌舞伎だけでなく、祭りの前夜には、いわゆる前夜祭のようなものが行われ、歌舞伎に出演する子ども達の参拝や、男性の裸祭り(山車を引っ張る役目を任された地域の男性だけが参加しています。)なども見ることができます。 そして、なんといっても、祭りが行われているこの範囲では沢山の屋台が出店しさらに賑やかになっています。 4月に開催されるため気候も良く、過ごしやすいので、ついつい屋台を何件もはしごしてしまいます。 同じ屋台が無いといっても過言ではないほど、多種多様な屋台が出店します。 私は曳山祭りの雰囲気がとても好きです。 この日のために歌舞伎の稽古を頑張った子ども達の姿に感動します。 自分では歌舞伎を観に行くことがないので、このような地域の祭りで観覧できるのは非常に貴重な機会だと感じています。 ユネスコにも登録されている貴重な祭りです。 豊臣秀吉が長浜を本拠地としていた時代に子どもを授かり、その祝いとして、長浜曳山祭りが始まったといわれている歴史のある祭りで、祭り期間は感慨深くなります。 長浜駅の東口の階段に大きなステンドグラスがあるのですが、それも長浜曳山祭りを題材にされた作品です。ぜひ見てみてください。

-

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 毎年、5月2日を宵祭、5月3日を本祭として行われる日野町最大のお祭りです。滋賀県では5月3日がお祭というところが多く、以前から行きたいとは思っていたのですが、なかなか行く機会がありませんでした。コロナも落ち着き、ようやく訪れる事ができました。 天気にも恵まれ、朝早くから行ってきました。御旅所から馬見岡綿向神社までが曳山の舞台になるのですが、なかなかの距離があります。道中は雰囲気のある街並みで、民家は桟敷窓を設けてあり、この日はその窓を開け放してあります。桟敷席を設けてある家もあって、お祭ムードは最高潮でした。桟敷窓はこの地域しか見たことがないもので、この祭のためだけにどの家にも設けてありました。 前日の宵祭で曳山が綿向神社にかなり集結していました。曳山は全部で16基あるとのことで、どの曳山も趣向を凝らしてあって楽しめました。写真で見たところ、宵祭も曳山に提灯が灯されてとても美しく、来年には宵祭にも行きたくなりました。

-

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 毎年4月14日、15日に行われる八幡まつりは1000年以上の歴史があるまつりです。始まりは西暦275年に近江を訪れた応神天皇が、現在の日牟禮八幡宮へ参拝される際に、琵琶湖湖岸の南津田にある7軒の家が松明(たいまつ)を作り、火を灯して道案内をしたのではないかと伝えられています。 八幡山城城主であった豊臣秀次が八幡町を開町する前からある、旧村落十二郷の氏子によって行われています。14日は宵宮祭と呼ばれ、各郷のヨシと菜種ガラを材料にした松明が奉納され、その松明を奉火するもので、10メートルの大きさを超える松明もあります。14日の朝には上ノ郷と下ノ郷の代表者によって笹竹を材料にした大松明結いが日牟禮八幡宮の境内にて行われます。夜は大太鼓と鉦をならしながら各郷が宮入りをし、打ち上げ花火を合図に古来の順序により次々と松明に奉火します。引きずり松明やとっくり松明、振り松明、船松明などさまざまな松明もあり、壮大な火柱となりそのスケールは圧倒的です。 15日の本祭、大太鼓まつりでは各郷を大太鼓を担ぎ練り歩き、日牟禮八幡宮の桜門を目指します。夕方ごろから宮入りをして、拝殿の前で大太鼓を差し上げ、神職や神役などからの祝詞を受けます。大太鼓の振動がカラダの芯まで響き渡り、大太鼓を若衆が担ぐ姿が印象的です。 実は私の住んでいる町が旧村落十二郷の下ノ郷にあたり、子どものときから父が大太鼓を担ぎ、叩く姿を見てきました。いつか自分も歴史あるこの八幡まつりに参加したいと、ずっと思っていました。大人になり実際に参加してみると、松明結いの大変さ、太鼓を組み立てる大変さを知りました。初めて見る結び方や初めて聞く言葉がたくさんあり、その言葉を使い器用に結んでいる父や近所のおっちゃんをとてもかっこよく感じました。 まつり当日は屋台や出店もあり、子どものときはそれを目当てでお小遣いをもらい、友達や家族と行っていたことも思い出します。

-

長刀祭(長刀踊り)

所在地: 〒524-0062 滋賀県守山市杉江町(会場)

- アクセス:

守山駅-堅田駅「「立命館守山中学・高校前」バス停留所」から「長刀祭(長刀踊り)」まで 徒歩23分

琵琶湖大橋「東詰出入口(IC)」から「長刀祭(長刀踊り)」まで 5km

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 国の無形民俗文化財に指定されている「近江のケンケトまつり長刀振り」の一つで、約1400年前に琵琶湖の氾濫で流されたご神体を湖から迎えたときの喜びが踊りになったと伝えられているそうです。見物人から踊り手に「所望」の掛け声がかかると、踊りを演じます。特に子供達の長刀振りは可愛く見えました。踊る人と見物人が一体となり昔懐かしい祭りの雰囲気があじわえます。

-

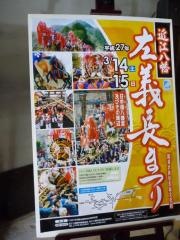

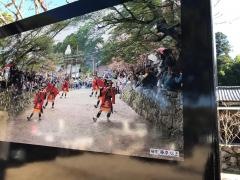

近江八幡左義長まつり

所在地: 〒523-0828 滋賀県近江八幡市宮内町(会場)

- アクセス:

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 3月に行われるこの左義長まつりは織田信長ととても関わりの深いまつりで、毎年何万人もの人出で盛り上がります。左義長は本来新年に行われる火祭りで、正月などの飾り物などを集めて焼く行事で、1年の無病息災や豊作を祈り各地で行われています。 その中でも近江八幡の左義長まつりは、とてもにぎやかな雰囲気です。というのも近江八幡の左義長まつりはもともと織田信長の居城であった安土城の城下で行われていたもので、織田信長本人も毎年派手な衣装や化粧で踊りに参加していたとされています。そのような歴史から、現在の近江八幡の左義長まつりで派手な衣装や飾りが好まれているとされています。その後、織田信長が本能寺の変で倒れたあと安土城が廃城になり、豊臣秀次が八幡山城を築き1586年に八幡町を開町しました。その際に安土城下から八幡町に移住した人々が中心になって日牟禮八幡宮に左義長を奉納したことが、近江八幡の左義長まつりの起源とされています。 ダシと呼ばれる左義長を担ぐのですが、その年の干支である動物を地元の特産品や穀物、海産物で作ります。それぞれの町内で制作するのですが、期間はおおよそ2ヵ月かかるそうです。この左義長は十二段祝着とも呼ばれ、1束ごとの新藁を十二段の段上に重ねた本体に、赤い紙の短冊や青竹、薬玉、巾着、扇などで飾り付けられておりとても色鮮やかで、担ぎ棒もついておりお神輿のようです。 そんな左義長まつりの見どころはやっぱり「ケンカ」です。ケンカとは毎年3月15日の午後から行われる左義長同士のぶつかり合いで、鮮やかに飾り付けられた左義長がぶつかり合う姿はとても美しく、その美しさの中に迫力があります。各町内のハッピを着て下駄を履いた若者がここぞとばかりに力を発揮します。 同日の夜には無病息災や豊作を祈り、左義長を奉火します。数メートルもある左義長が燃える姿はとてもきれいで、火の粉が舞っている中踊り子が踊る姿も印象的です。

-

水口曳山祭り

所在地: 〒528-0013 滋賀県甲賀市水口町宮の前(会場)

- アクセス:

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 毎年4月20日は水口曳山祭りです。前日の19日は宵宮です。水口神社に午前11時ごろ曳山が順番に町内を練り歩きながらやってきます。午後7時ごろそれぞれの町内に曳山が戻るのですが、そのときの提灯をたくさんつけた曳山は圧巻です! 今年(H26)は8基の予定になっているそうなので、すごく楽しみです!子供たち用の小さな神輿もあります。とてもかわいいんですヨ。

-

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 平安時代から伝わる里芋の長さを競うユニークな祭りです。 何故芋の長さを競うのかは定説が無く、全国でも珍しい祭りだと思います。中山の東西で獲れた里芋でとちらが長いかを 競い、西側が勝てば豊作、東側が勝てば不作になると言われています。

ホームメイト・リサーチに

口コミ/写真/動画を投稿しよう!

「口コミ/写真/動画」を投稿するには、ホームメイト・リサーチの「投稿ユーザー」に登録・ログインしてください。

Googleアカウントで簡単に最も安全な方法で登録・ログインができます。

ゲストさん

- ゲストさんの投稿数

-

今月の投稿数 ―施設

- 累計投稿数

-

詳細情報

―件

口コミ

―件

写真

―枚

動画

―本