関西地方 の日本の祭り(31~60行事/210行事)

「祭り」の歴史は、神話の時代にさかのぼるといわれています。そして、神事に始まり、神様への祈りのための行事となった日本の祭りは、江戸時代に入る頃から娯楽化していきました。日本には様々な祭りが存在し、なかにはユネスコの無形文化遺産に登録されている祭り、外国文化に由来する祭り、炎を扱う火祭りなど、特徴的なものも多くみられます。こちらでは、全国で開催されている「日本の祭り」を一覧にしました。一覧はランキング形式となっていて、人気の祭りが一目瞭然です。日本の祭り名をクリックすると、基本情報がご覧頂けるので、気になる日本の祭りについて調べたいときにご利用いただけます。日本の祭り一覧は、①アクセス数、②動画、③写真、④口コミの多い順に掲載しています。

※施設までの距離は、直線距離から算出し表示しております。直線距離の確認・目安としてご活用ください。

実際の正確な道路距離・所要時間・経路については「施設までの徒歩経路」ボタンをクリックし、「Googleマップ」にてご確認をお願いします。

関西地方

- 関西地方の日本の祭り

- 210行事

- ランキング順

-

-

大阪せともの祭

所在地: 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目渡辺3(会場)

- アクセス:

103号「「北久宝寺町」バス停留所」から「大阪せともの祭」まで 徒歩2分

阪神高速1号環状線「信濃橋出入口(IC)」から「大阪せともの祭」まで 140m

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 本町駅15番出口すぐにある「坐摩神社」の夏祭りと「末社陶器神社(火防陶器神社)」のせともの祭りが同時に7月の末ごろに行われるのですが、陶器市場のように、さまざまな陶器のお店が出店されます。 お皿やカップなどの食器はもちろん、風鈴や箸置きなどの小物もあり、楽しめます。 いろいろな種類の焼き物(有田焼のようなものや、信楽焼のようなもの)があり、自分好みのものをさがすことができます。 私は、直径20センチくらいのお皿が欲しかったので、いろいろ見て回っていました。すると、ちょうどよい大きさの、大好きな犬(パグ)の絵が描いてあるお皿が売っていて感激しました。手書きなので少しずつ表情も違い、また、お皿の厚みも手作り感があり、あたたかさを感じるいい買い物ができました。 他にも猫の絵や、チワワや、プードルなどの絵のお皿が売っていたので、自分の好きなペットの絵皿が買えるのはうれしい限りです。 何枚かまとめて買ったので少しサービスしてくれました。 今年は7月21日、22日、23日の三日間、11時から20時まで開催され、ジャズコンサートも行われました。 夜は提灯の明かりの中、たくさんの人でにぎわいます。 場所は、大阪メトロ御堂筋線「本町駅」15番出口を出てすぐを左に曲がったところにある「坐摩神社(火防陶器神社)」内です。

-

精大明神例祭

所在地: 〒602-0054 京都府京都市上京区飛鳥井町今出川通堀川東入261(会場)

- アクセス:

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 今出川の駅から徒歩10分のところにある白峰神宮で、7月7日に行われる蹴鞠の奉納の行事です。七夕の笹が飾られ、神楽が奉納され、鞠庭にて8人くらいで輪になり革の鞠を落とさないように蹴り続けます。神事なので、厳かに行われますが、解説は、楽しく説明してくださいます。観客も体験させてもらえる時間もあります。

-

宮津燈籠流し

所在地: 〒626-0017 京都府宮津市島崎(会場)

- アクセス:

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 宮津燈籠流しは、日本三大燈籠流しの一つで、宮津市最大のイベントになります。 宮津の町は、今から約400年ほど昔、細川藤孝が入国して、海辺に城を築き城下町が形づくられました。 城下の人々は、盆に迎えた先祖の霊を、ふたたび極楽浄土へ送るため、供物にささやかなともしびを添えて海に流したのが、燈籠流しの始まりといわれています。 やがて、海へ流す供養火の美しさが評判になって、多くの見物客を迎えるようになったそうです。 夕暮れの宮津湾に浮かぶ1万個の「追っ掛け燈籠」と、新仏さまの供養にと流される「精霊船」が、海面を炎で埋め尽くします。間近で見ると迫力もありますよ。 ちなみに宮津湾は、世界で最も美しい湾クラブに加盟している景勝地です。 宮津燈籠流しは、毎年8月16日の19時から開催されていて、19時半からは打ち上げ花火が約3000発、上がりますよ。花火は、鉄道が開通した大正13年から現在につづいています。 最近は、個人の方が供養の為に、打ち上げ花火を申し込むことも出来ます。 コメントも読み上げて貰えるので、想いが天に届くような気がします。 海面には燈籠が漂い、色んな種類の打ち上げ花火、とても幻想的な雰囲気です。 本当に見応え満点ですよ。 この情景は、他では見られないコントラストだと、私は思っています。 宮津シーサイドマート ミップルと、体育館の間にある島崎公園周辺から、間近で見ることができます。 有料観覧席もあるので、ゆっくり間近で見たい方は、予約してみてくださいね。 私は子供の頃から、島崎公園でレジャーシートを敷いて、ゆっくり見ています。 出店もたくさんあるので、子供の頃は、燈籠流しが始まる前に、金魚すくいをしたり、綿菓子を買ってもらったりしていました。 花火の後には、盆踊り大会が島崎公園内であるので、最後まで楽しめますよ。 昨年は、動員数が約7600人だったそうです。 交通規制があるので、列車の方が良いかと思います。当日は、臨時列車も運行しますよ。 宮津の燈籠流し、一度見に行ってください。綺麗ですよ。

-

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 毎年4月14日、15日に行われる八幡まつりは1000年以上の歴史があるまつりです。始まりは西暦275年に近江を訪れた応神天皇が、現在の日牟禮八幡宮へ参拝される際に、琵琶湖湖岸の南津田にある7軒の家が松明(たいまつ)を作り、火を灯して道案内をしたのではないかと伝えられています。 八幡山城城主であった豊臣秀次が八幡町を開町する前からある、旧村落十二郷の氏子によって行われています。14日は宵宮祭と呼ばれ、各郷のヨシと菜種ガラを材料にした松明が奉納され、その松明を奉火するもので、10メートルの大きさを超える松明もあります。14日の朝には上ノ郷と下ノ郷の代表者によって笹竹を材料にした大松明結いが日牟禮八幡宮の境内にて行われます。夜は大太鼓と鉦をならしながら各郷が宮入りをし、打ち上げ花火を合図に古来の順序により次々と松明に奉火します。引きずり松明やとっくり松明、振り松明、船松明などさまざまな松明もあり、壮大な火柱となりそのスケールは圧倒的です。 15日の本祭、大太鼓まつりでは各郷を大太鼓を担ぎ練り歩き、日牟禮八幡宮の桜門を目指します。夕方ごろから宮入りをして、拝殿の前で大太鼓を差し上げ、神職や神役などからの祝詞を受けます。大太鼓の振動がカラダの芯まで響き渡り、大太鼓を若衆が担ぐ姿が印象的です。 実は私の住んでいる町が旧村落十二郷の下ノ郷にあたり、子どものときから父が大太鼓を担ぎ、叩く姿を見てきました。いつか自分も歴史あるこの八幡まつりに参加したいと、ずっと思っていました。大人になり実際に参加してみると、松明結いの大変さ、太鼓を組み立てる大変さを知りました。初めて見る結び方や初めて聞く言葉がたくさんあり、その言葉を使い器用に結んでいる父や近所のおっちゃんをとてもかっこよく感じました。 まつり当日は屋台や出店もあり、子どものときはそれを目当てでお小遣いをもらい、友達や家族と行っていたことも思い出します。

-

月見祭

所在地: 〒591-8037 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町5丁706(会場)

- アクセス:

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 百舌鳥八幡宮の月見祭りは毎年中秋の名月(旧暦の8月15日)に近い土日に行われるお祭りで、記録では300年近く続く伝統的なお祭りだそうです。 祭りの一日目は「宮入」で、各町から「ふとん太鼓」と呼ばれる御神輿が一台ずつ各町の人にかつがれて境内へ入ってきます。鳥居をくぐってまっすぐ石畳の上をすすむと本殿まで上がる階段があるのですが、そこをふとん太鼓があがっていく様子は、かついでいる人たちの力強さと、ふとん太鼓の勇壮さで感動ものです。階段を上がると本殿前を行ったり来たりしながらねり歩き、一時間ほどで境内に設けられた各町の格納庫へ入ります。ふとん太鼓にはあちこちに白い「房」がついているのですが、ねり歩く際に上下にゆれる赤いふとん太鼓に合わせて、右に左にゆれる白い房が、紅白のコントラストでとても優雅です。かつぎ手の力強さとふとん太鼓の優雅さを目の前にすると、太鼓の拍子につられて自然に体が動き出します。各町それぞれふとん太鼓の装飾が違います。まだ見たことが無い方は是非一度目の前で見て欲しいです。午前中から始まる宮入ですが全てのふとん太鼓が宮入を終えるのは夜の10時をすぎるころになります。夜はライトアップでふとん太鼓がまた違った表情を見せるので、昼とは違い荘厳な雰囲気になります。ふとん太鼓は境内で一夜を過ごし二日目には各町へ帰って行く「宮出」になります。格納庫を出る時に各町は工夫を凝らし、紙ふぶきやスモークやライティングなどで出発を豪華にします。宮入と同じく本殿前をねり歩いた後、階段を下りて各町の方面へ帰っていきます。宮出も午前中から始まり最後の町の宮出は夜の10時ごろになります。 お祭りですので境内にはたくさんの屋台が出ていて、美味しいものを食べたり飲んだり、射的や金魚すくい、くじ引きなどの遊びを楽しめます。ここの出店で特徴的なのは、わたしが子供のころからずっとあるお化け屋敷です。結構怖いらしく中からは悲鳴が聞こえます。 南大阪はだんじりが有名ですが、ふとん太鼓も是非一度見に来て欲しいですね。

-

長刀祭(長刀踊り)

所在地: 〒524-0062 滋賀県守山市杉江町(会場)

- アクセス:

守山駅-堅田駅「「立命館守山中学・高校前」バス停留所」から「長刀祭(長刀踊り)」まで 徒歩23分

琵琶湖大橋「東詰出入口(IC)」から「長刀祭(長刀踊り)」まで 5km

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 国の無形民俗文化財に指定されている「近江のケンケトまつり長刀振り」の一つで、約1400年前に琵琶湖の氾濫で流されたご神体を湖から迎えたときの喜びが踊りになったと伝えられているそうです。見物人から踊り手に「所望」の掛け声がかかると、踊りを演じます。特に子供達の長刀振りは可愛く見えました。踊る人と見物人が一体となり昔懐かしい祭りの雰囲気があじわえます。

-

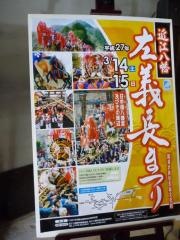

近江八幡左義長まつり

所在地: 〒523-0828 滋賀県近江八幡市宮内町(会場)

- アクセス:

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 3月に行われるこの左義長まつりは織田信長ととても関わりの深いまつりで、毎年何万人もの人出で盛り上がります。左義長は本来新年に行われる火祭りで、正月などの飾り物などを集めて焼く行事で、1年の無病息災や豊作を祈り各地で行われています。 その中でも近江八幡の左義長まつりは、とてもにぎやかな雰囲気です。というのも近江八幡の左義長まつりはもともと織田信長の居城であった安土城の城下で行われていたもので、織田信長本人も毎年派手な衣装や化粧で踊りに参加していたとされています。そのような歴史から、現在の近江八幡の左義長まつりで派手な衣装や飾りが好まれているとされています。その後、織田信長が本能寺の変で倒れたあと安土城が廃城になり、豊臣秀次が八幡山城を築き1586年に八幡町を開町しました。その際に安土城下から八幡町に移住した人々が中心になって日牟禮八幡宮に左義長を奉納したことが、近江八幡の左義長まつりの起源とされています。 ダシと呼ばれる左義長を担ぐのですが、その年の干支である動物を地元の特産品や穀物、海産物で作ります。それぞれの町内で制作するのですが、期間はおおよそ2ヵ月かかるそうです。この左義長は十二段祝着とも呼ばれ、1束ごとの新藁を十二段の段上に重ねた本体に、赤い紙の短冊や青竹、薬玉、巾着、扇などで飾り付けられておりとても色鮮やかで、担ぎ棒もついておりお神輿のようです。 そんな左義長まつりの見どころはやっぱり「ケンカ」です。ケンカとは毎年3月15日の午後から行われる左義長同士のぶつかり合いで、鮮やかに飾り付けられた左義長がぶつかり合う姿はとても美しく、その美しさの中に迫力があります。各町内のハッピを着て下駄を履いた若者がここぞとばかりに力を発揮します。 同日の夜には無病息災や豊作を祈り、左義長を奉火します。数メートルもある左義長が燃える姿はとてもきれいで、火の粉が舞っている中踊り子が踊る姿も印象的です。

-

曽根天満宮秋季祭り

所在地: 〒676-0082 兵庫県高砂市曽根町2286(会場)

- アクセス:

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 山陽電車「曽根駅」から北へ歩いて6分。兵庫県高砂市曽根町の曽根天満宮で毎年10月13日、14日に行われる秋祭りです。夜にはライトアップされた「ふとん屋台」がキラキラ輝き練り合わせをすると聞いて、今年から祭り好きになった家族と初めて見に来ました。私達は山陽電車で来ましたが、駅を降りると太鼓の音や練り子もたくさん歩いているので会場はすぐにわかりました。車で来るには近くは通行止めで入らないのでオススメできません。 夜は天気が悪くなりそうだったので朝から子供屋台の宮入りから見に来ました。子供の大きな掛け声と担ぐ姿は見応えありますよ。子供屋台が宮入りを終わると「一ツ物神事」という行程項目が始まります。小さな子供が馬に乗って宮入りするのですが、2日間地に足をつけてはいけないそうなんです。馬がいない時は大人が肩車をして大切に扱っているそうです。細かい理由まで理解して見ると違う目線で祭りを見れて楽しいですよ! 私の子供は屋台も大好きですが動物も大好きです。一ツ物神事で馬が出てきて大興奮!馬の待機場まで追いかけて、最後は馬に乗せてもらって満足していました。祭りに参加している人達は皆、優しいてますね。ありがたいです。 次の目玉「竹割り」です。すごく長くて太い竹を立てて地面に叩きつけ割る行事です。叩きつけている時や割るときも見応えはありますが個人的には立てる時がすごかったです。すごく長いので2、3人の大人が竹の足元にしがみついて必死で抑えないと立たないわけです。是非見に行く際は見てほしいですね。 竹割りが終わると大人屋台の宮入りです。子供屋台と違いすごい迫力がありました。10台の屋台が町周りを終わらして順番に宮にやってきます。宮の周りも中も朝とは比にならないくらいの人の量になってました。掛け声、練り合わせを見ていると感動しますね。家族全員で見入ってました。 宮入りが終わると「馬掛け」と言う行事です。一ツ物で子供を乗せていた馬が境内を3周周ります。2周目からは馬も本気で走りそれを練り子が追いかけます。そこそこのスピードで走っているので迫力がありました。 朝から晩まで楽しめた秋祭りでした!

ホームメイト・リサーチに

口コミ/写真/動画を投稿しよう!

「口コミ/写真/動画」を投稿するには、ホームメイト・リサーチの「投稿ユーザー」に登録・ログインしてください。

Googleアカウントで簡単に最も安全な方法で登録・ログインができます。

ゲストさん

- ゲストさんの投稿数

-

今月の投稿数 ―施設

- 累計投稿数

-

詳細情報

―件

口コミ

―件

写真

―枚

動画

―本