「八幡まつり」から直線距離で半径1km以内の観光スポット・旅行・レジャーを探す/距離が近い順 (1~23施設)

①施設までの距離は直線距離となります。目安としてご活用ください。

②また ボタンをクリックすると八幡まつりから目的施設までの徒歩経路を検索できます。

ボタンをクリックすると八幡まつりから目的施設までの徒歩経路を検索できます。

-

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 滋賀県近江八幡市宮内町にある神社です。近江八幡の由来になった神社です。近江八幡発展の中心地です。 JR西日本の琵琶湖線(東海道本線)や近江鉄道の八日市線で近江八幡駅にて下車します。駅の北口から近江鉄道バスの6番のりばから長命寺行きに乗車します。八幡堀というバス停にて下車すると到着です。行きは電車とバスで行きましたが帰りは駅まで徒歩にしました。周辺の街や風景を見ながらノンビリと歩いたので時間がかかりました。普通に歩いたら約30分程だと思います。車だと名神高速道の竜王インターから15km程で到着します。高さ約9メートルもある大規模な鳥居を潜り抜け、参道にそって走ると駐車場があります。大迫力の一の鳥居をくぐると、八幡堀めぐりの舟が優雅に浮かんでいます。ぱっと見るだけでもいかにも歴史が深いだろうと想像され、八幡宮のご利益が有りそうな立派な楼門と本殿に圧倒されます。清々しく、静かで、エネルギーに満ちたていて、かつ神聖で荘厳な雰囲気を感じる場所です。

-

周辺施設八幡まつりから下記の行事まで直線距離で72m

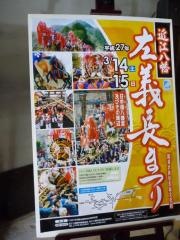

近江八幡左義長まつり

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 3月に行われるこの左義長まつりは織田信長ととても関わりの深いまつりで、毎年何万人もの人出で盛り上がります。左義長は本来新年に行われる火祭りで、正月などの飾り物などを集めて焼く行事で、1年の無病息災や豊作を祈り各地で行われています。 その中でも近江八幡の左義長まつりは、とてもにぎやかな雰囲気です。というのも近江八幡の左義長まつりはもともと織田信長の居城であった安土城の城下で行われていたもので、織田信長本人も毎年派手な衣装や化粧で踊りに参加していたとされています。そのような歴史から、現在の近江八幡の左義長まつりで派手な衣装や飾りが好まれているとされています。その後、織田信長が本能寺の変で倒れたあと安土城が廃城になり、豊臣秀次が八幡山城を築き1586年に八幡町を開町しました。その際に安土城下から八幡町に移住した人々が中心になって日牟禮八幡宮に左義長を奉納したことが、近江八幡の左義長まつりの起源とされています。 ダシと呼ばれる左義長を担ぐのですが、その年の干支である動物を地元の特産品や穀物、海産物で作ります。それぞれの町内で制作するのですが、期間はおおよそ2ヵ月かかるそうです。この左義長は十二段祝着とも呼ばれ、1束ごとの新藁を十二段の段上に重ねた本体に、赤い紙の短冊や青竹、薬玉、巾着、扇などで飾り付けられておりとても色鮮やかで、担ぎ棒もついておりお神輿のようです。 そんな左義長まつりの見どころはやっぱり「ケンカ」です。ケンカとは毎年3月15日の午後から行われる左義長同士のぶつかり合いで、鮮やかに飾り付けられた左義長がぶつかり合う姿はとても美しく、その美しさの中に迫力があります。各町内のハッピを着て下駄を履いた若者がここぞとばかりに力を発揮します。 同日の夜には無病息災や豊作を祈り、左義長を奉火します。数メートルもある左義長が燃える姿はとてもきれいで、火の粉が舞っている中踊り子が踊る姿も印象的です。

-

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 円満寺は、鎌倉時代に創建された歴史ある寺院です。境内に足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのが美しい庭園。四季折々の花々が鑑賞できることでも有名で、春には桜、秋には紅葉が見事です。特に秋の紅葉シーズンには、多くの観光客が訪れ、色とりどりの葉に囲まれた幻想的な景色を堪能できます。 境内の雰囲気はとても静かで、心のざわめきを静めてくれる空間です。訪れた日は、たまたま平日だったため、観光客も比較的少なく、ゆっくりと散策を楽しむことができました。境内を歩きながら、周囲の自然の音や風の心地よい感触に身を任せると、日常の喧騒を忘れさせてくれます。 円満寺の本堂は荘厳で、美しい彫刻や絵画が施されており、見学するだけでも価値があります。また、仏像も素敵で、特に本尊の阿弥陀如来像は、その優しい表情に心が和みます。訪れた際には、手を合わせて静かにお参りすることをお勧めします。 円満寺は落ち着いた雰囲気と美しい自然、歴史的価値が融合する最高のスポットです。心を癒したいと思っている方や、歴史に興味がある方には特におすすめです。訪れる際は、敷地内をゆっくりと散策し、その魅力を存分に感じてほしいと思います。心豊かなひとときを過ごすことができる円満寺、ぜひ一度訪れてみてください。

-

周辺施設八幡まつりから下記の施設まで直線距離で629m

ボーダレス・アートミュージアムNO-MA

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 重要伝統的建造物保存地区にある美術館ボーダレス・アート。町屋をリノベーションした美術館で周りの景色に溶け込んでいます。障害のある人たちによる造形表現や現代アートを展示していて見ごたえ抜群の美術館です。自然環境と地域の人達との交流を目的とした町歩きや作品鑑賞を企画したりしています。また地域の小学校等に出張授業を行ったりと地域で活躍している方達の作品を毎週月曜日以外の午前11時から17時まで観ることができます。個性豊かな作品が多いので1日で見終わらない時も多々ありますね。

-

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 滋賀県近江八幡市宮内町にある神社です。近江八幡の由来になった神社です。近江八幡発展の中心地です。 JR西日本の琵琶湖線(東海道本線)や近江鉄道の八日市線で近江八幡駅にて下車します。駅の北口から近江鉄道バスの6番のりばから長命寺行きに乗車します。八幡堀というバス停にて下車すると到着です。行きは電車とバスで行きましたが帰りは駅まで徒歩にしました。周辺の街や風景を見ながらノンビリと歩いたので時間がかかりました。普通に歩いたら約30分程だと思います。車だと名神高速道の竜王インターから15km程で到着します。高さ約9メートルもある大規模な鳥居を潜り抜け、参道にそって走ると駐車場があります。大迫力の一の鳥居をくぐると、八幡堀めぐりの舟が優雅に浮かんでいます。ぱっと見るだけでもいかにも歴史が深いだろうと想像され、八幡宮のご利益が有りそうな立派な楼門と本殿に圧倒されます。清々しく、静かで、エネルギーに満ちたていて、かつ神聖で荘厳な雰囲気を感じる場所です。

-

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 円満寺は、鎌倉時代に創建された歴史ある寺院です。境内に足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのが美しい庭園。四季折々の花々が鑑賞できることでも有名で、春には桜、秋には紅葉が見事です。特に秋の紅葉シーズンには、多くの観光客が訪れ、色とりどりの葉に囲まれた幻想的な景色を堪能できます。 境内の雰囲気はとても静かで、心のざわめきを静めてくれる空間です。訪れた日は、たまたま平日だったため、観光客も比較的少なく、ゆっくりと散策を楽しむことができました。境内を歩きながら、周囲の自然の音や風の心地よい感触に身を任せると、日常の喧騒を忘れさせてくれます。 円満寺の本堂は荘厳で、美しい彫刻や絵画が施されており、見学するだけでも価値があります。また、仏像も素敵で、特に本尊の阿弥陀如来像は、その優しい表情に心が和みます。訪れた際には、手を合わせて静かにお参りすることをお勧めします。 円満寺は落ち着いた雰囲気と美しい自然、歴史的価値が融合する最高のスポットです。心を癒したいと思っている方や、歴史に興味がある方には特におすすめです。訪れる際は、敷地内をゆっくりと散策し、その魅力を存分に感じてほしいと思います。心豊かなひとときを過ごすことができる円満寺、ぜひ一度訪れてみてください。

-

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 重要伝統的建造物保存地区にある美術館ボーダレス・アート。町屋をリノベーションした美術館で周りの景色に溶け込んでいます。障害のある人たちによる造形表現や現代アートを展示していて見ごたえ抜群の美術館です。自然環境と地域の人達との交流を目的とした町歩きや作品鑑賞を企画したりしています。また地域の小学校等に出張授業を行ったりと地域で活躍している方達の作品を毎週月曜日以外の午前11時から17時まで観ることができます。個性豊かな作品が多いので1日で見終わらない時も多々ありますね。

-

- 投稿ユーザーからの口コミ

- 3月に行われるこの左義長まつりは織田信長ととても関わりの深いまつりで、毎年何万人もの人出で盛り上がります。左義長は本来新年に行われる火祭りで、正月などの飾り物などを集めて焼く行事で、1年の無病息災や豊作を祈り各地で行われています。 その中でも近江八幡の左義長まつりは、とてもにぎやかな雰囲気です。というのも近江八幡の左義長まつりはもともと織田信長の居城であった安土城の城下で行われていたもので、織田信長本人も毎年派手な衣装や化粧で踊りに参加していたとされています。そのような歴史から、現在の近江八幡の左義長まつりで派手な衣装や飾りが好まれているとされています。その後、織田信長が本能寺の変で倒れたあと安土城が廃城になり、豊臣秀次が八幡山城を築き1586年に八幡町を開町しました。その際に安土城下から八幡町に移住した人々が中心になって日牟禮八幡宮に左義長を奉納したことが、近江八幡の左義長まつりの起源とされています。 ダシと呼ばれる左義長を担ぐのですが、その年の干支である動物を地元の特産品や穀物、海産物で作ります。それぞれの町内で制作するのですが、期間はおおよそ2ヵ月かかるそうです。この左義長は十二段祝着とも呼ばれ、1束ごとの新藁を十二段の段上に重ねた本体に、赤い紙の短冊や青竹、薬玉、巾着、扇などで飾り付けられておりとても色鮮やかで、担ぎ棒もついておりお神輿のようです。 そんな左義長まつりの見どころはやっぱり「ケンカ」です。ケンカとは毎年3月15日の午後から行われる左義長同士のぶつかり合いで、鮮やかに飾り付けられた左義長がぶつかり合う姿はとても美しく、その美しさの中に迫力があります。各町内のハッピを着て下駄を履いた若者がここぞとばかりに力を発揮します。 同日の夜には無病息災や豊作を祈り、左義長を奉火します。数メートルもある左義長が燃える姿はとてもきれいで、火の粉が舞っている中踊り子が踊る姿も印象的です。

- 前のページ

- 1

- 次のページ

ホームメイト・リサーチに

口コミ/写真/動画を投稿しよう!

「口コミ/写真/動画」を投稿するには、ホームメイト・リサーチの「投稿ユーザー」に登録・ログインしてください。

Googleアカウントで簡単に最も安全な方法で登録・ログインができます。

ゲストさん

- ゲストさんの投稿数

-

今月の投稿数 ―施設

- 累計投稿数

-

詳細情報

―件

口コミ

―件

写真

―枚

動画

―本